【ミライデザイン研究所】素材で七色の変化をもたらす没入体験 -後編-

2022.07.21

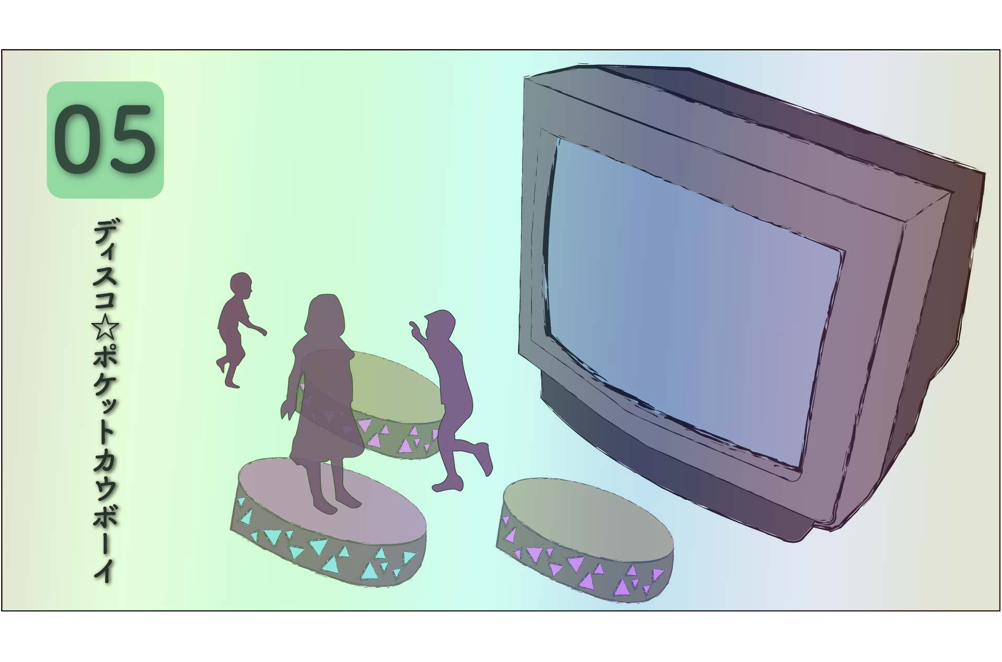

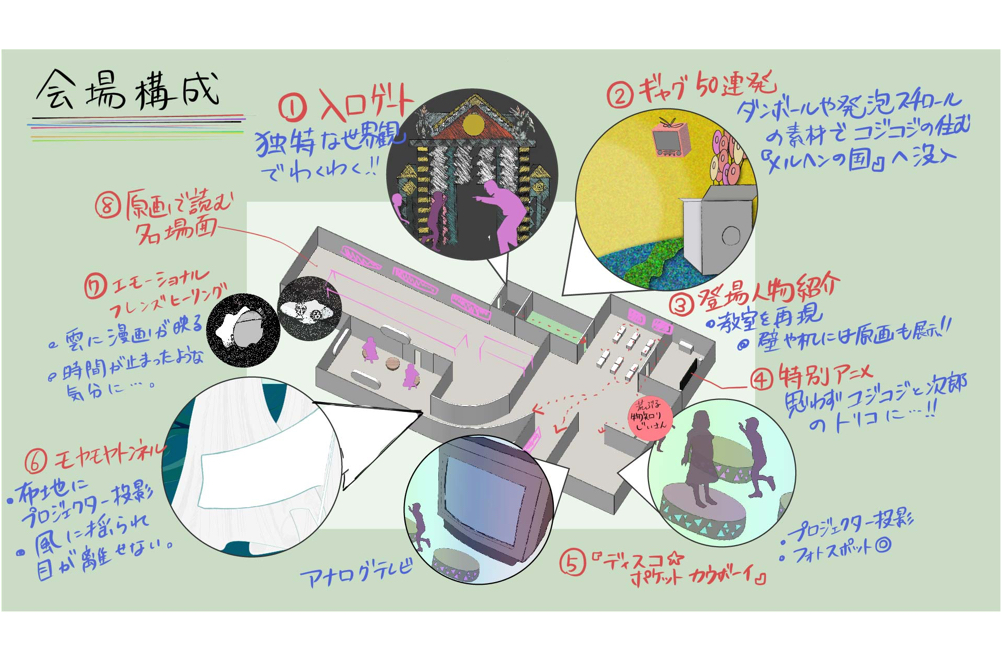

クリエーティブ局 デザイナーのSです。 【ミライデザイン研究所】とはーーー 空間デザインの領域から一歩外に飛び出し、 考え方やデザインの成り立ちについて考察、予想しアイデアにプラスしていく、そんな企画です。 前編、中編に引き続き、東京都立川市のPLAY!MUSEUMで開催されていた「コジコジ万博」についてお送りいたします。 今回は体験を通してメルヘンな世界へと引き込む要素を2つの視点から考察しており、 1.誰もが楽しめる企画・会場構成 2.アナログとデジタルの融合で新たな体験価値を与える のうち、後編では2.の続きと、まとめをお送りします。 2.アナログとデジタルの融合で新たな体験価値を与える 最後に紹介するのは「⑤ディスコ☆ポケットカウボーイ」です。 アニメのエンディング曲である「ポケットカウボーイ」が流れており、 アニメ映像にも出てくるお立ち台、テクノポップな音楽、ミラーボールの光が反射する空間は まるでディスコのような雰囲気をもたらしてくれます。 また3つのプロジェクターから構成される最新技術の映像ビジョン、そして後ろのスペースには1900年代のカラーテレビが並んでおり、 どちらもエンディング映像が映し出されています。 アナログで当時を懐かしむ人もいれば、最新技術でコジコジ万博を堪能する人もいて、楽しみ方は人それぞれです。 個人的にはそれらが同じエリアに配置されていることで、 アナログを大迫力で楽しみ時間軸を行き来するような新しい不思議な感覚になりました。 ここからも最新技術とアナログを組み合わせて、また違ったアプローチで新たな感覚を生み出しているのがわかるかと思います。 同時に長年愛され続けてきたコジコジの歴史をこのエリアで堪能できるのは、 コアファンの心を強く引き寄せ、ここでしか味わえない非現実的な体験になってきます。 以上3エリアをもとにアナログとデジタルによって体験価値を高める要素を紹介しましたが、 巡回していくうちに徐々に映像のサイズが大きくなっていく印象を受けました。 進むにつれ技術の進化を感じるとともに、受け取る印象も変化していきます。 素材によって適正なアプローチ方法があり、企画全体を見通しながら構成していくことが重要であると思います。 他にも原画でのストーリー鑑賞やオリジナルグッズ、期間限定のミュージアムカフェなど、 ここPLAY!MUSEUMでしか味わうことのできない体験が多く用意されていました。 まとめ 長年に渡り愛され続けてきたコジコジだからこそ、今ここPLAY!MUSEUMでしかできない体験がありました。 舞台の経験を経て得たアプローチ方法であるダンボールなどの素材を使用して、 あえてアナログ感を出すことで不思議なコジコジの世界観へと没入させています。 また、アナログとデジタルを融合させることで今まで見たことのない体験方法を提供します。 人々の記憶に残し、より深くまで没入体験してもらうには、このような双方のアプローチが効果的であると感じることできました。 これらの体験方法はコジコジ万博のみならず転用することができます。 同時にそのアプローチによってどのような効果を生み出すのか、来場者の気持ちをどう変化させていくのかを深くまで考察することで、 オリジナル性のある新しい体験方法が生まれてきます。 テクノロジーの進化が急速に行われる現代だからこそ、それらの使い所を見極めることが重要です。 これまでのアプローチ方法と掛け合わせることで、来場者が本当に求めているものに寄り添うことができるのだと改めて感じます。 企画展示「コジコジ万博」 (PLAY! Museum):https://play2020.jp/article/cojicoji/