【ミライデザイン研究所】「2121年 Futures In-Sight」展 -後編-

2022.02.28

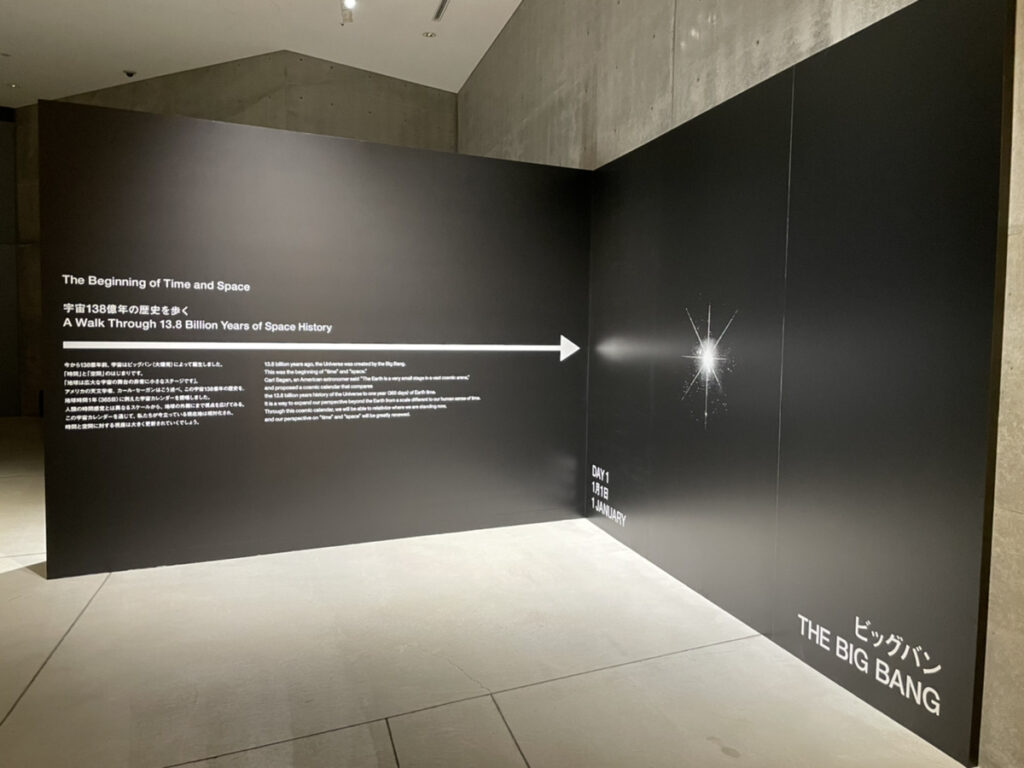

クリエーティブ本部 デザイナーのSです。 【ミライデザイン研究所】とはーーー 空間デザインの領域から一歩外に飛び出し、 考え方やデザインの成り立ちについて考察、予想しアイデアにプラスしていく、そんな企画です。 前編に引き続き、東京ミッドタウン・ガーデン内21_21 DESIGN SIGHTにて開催されていた 「2121年 Futures In-Sight」展についてご紹介します。 本展は未来を思い描くだけではなく、考え方や物の見方を、多様な参加者たちとともに“可視化”していくものです。 参加者はデザイナーやアーティスト、思想家、エンジニア、教育機関、研究者など多岐にわたり、 様々な視点から未来への考え方を知ることができる場となっています。 自由な動線と様々な観点からの作品があるにも関わらず、来場者を困惑させない2つの要素 1.自由動線でも成立している理由 2.”未来”に没入させる展示方法 のうち、後編ではポイント2.についてお送りします。 2."未来"に没入させる展示方法 階層を分ける 「21-21 DESIGN SIGHT」は地上1階地下1階の低層建築になっています。 こちらは階段を使用して地下に降りた先にある最初の作品でした。 本来最初の作品の近くに展示されている”ごあいさつ”ですが、本展では地上1階に展示され、作品は地下1階から始まります。 階層が分けられ、突如作品が目に入ることで、来場者にとって”没入感”を与えるものとなっているのではないでしょうか。 パネルとグラフィックの位置 また、最初の展示ゾーンには”歴史を歩く”というテーマが設けられています。 パネルを”目線の高さ”に合わせることで、歩きながらもストレスなく作品を鑑賞することができるようになっていました。 もう少し細かく見ていくと、グラフィックの構成で日付やタイトル毎に高さを合わせています。 これもまた目線を一定にする要素となっています。 もしこのパネルが大きく別々に展示されていたら、来場者は立ち止まり流れが悪くなることが想像できます。 メイン会場では”未来を一緒に考察する”というテーマになっています。 先ほどの目線に合わせる方法を用いた”歴史を歩く”展示ゾーンとは異なり、四角柱には満遍なく文字情報が掲示されています。 足元や高い場所にあると読みにくいと感じるかと思いますが、これにより視線が上から下まで向けられるようになります。 普段考え事をする時に、何気なく上を見ることがあるのではないでしょうか。 実際に私も、上に掲示されている文章を読んでいる時は 「そういった未来もあるのか」「私ならこう考えるな」などの思考回路になっていました。 下部にも掲示することで、しゃがみながら考え込む人もいました。 このように視線の幅を広くすることで、考えることに対して視野が広がり、作品に没入することができます。 また、会場全体はモノクロに統一されています。 多くの企画展ではイメージカラーやメインとなる作品があるのに対し、メインとなる作品がないことはもちろん、 余計なイメージを与えてしまうと、来場者にとって”考える”という行為に”弊害”が生まれてしまうかもしれません。 赤は”情熱”、青は”爽やか”など、生活する上で何気なくイメージが浮かび上がってしまいます。 モノクロにすることで色彩からイメージを与えず、来場者に”想像する”余地を与えることができます。 それもまた没入感へ繋がっていると感じました。 このように1つの企画展でも、テーマが異なることで展示方法も変わってきます。 来場者に伝えたいことを明確にすることで、これらは解決できるのではないでしょうか。 まとめ 今回は大きく2つの視点から本展を成り立たせる体験設計について書かせていただきました。 空間デザインをしていく上で、体験設計を考えることは大事であると考えています。 羅針盤がフロアマップとなっていたことや、四角柱の展示において高さを持たせることで回遊を促していたことは、 自由動線でも成立していた要素となっています。 自由動線であることで、来場者自らが情報を取得する構成になっており、 それが今回の没入体験に繋がっていると気づくことができました。 また、その没入体験をストレスなく実現するために、 パネルの位置をテーマによって変化させることや会場全体をモノクロで統一すること、 ランダムに配置された四角柱など様々な工夫が見られました。 体験設計を踏まえ、レイアウト設計を企画書などに明記することは多いですが、 本当の意味での体験設計とは来場者の”主体性を尊重する”ことかもしれません。 展示会や内装、バーチャル空間などにおいて、 このような視点から体験設計を考えてみると、また新しい提案に繋がるのではないでしょうか。