【ミライデザイン研究所】素材で七色の変化をもたらす没入体験 -後編-

2022.07.21

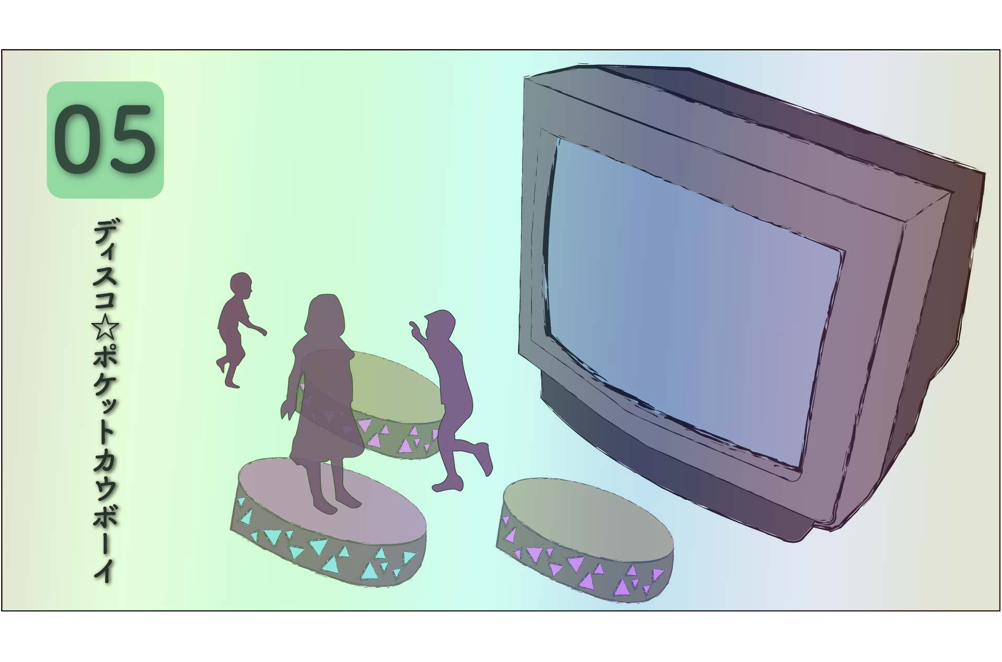

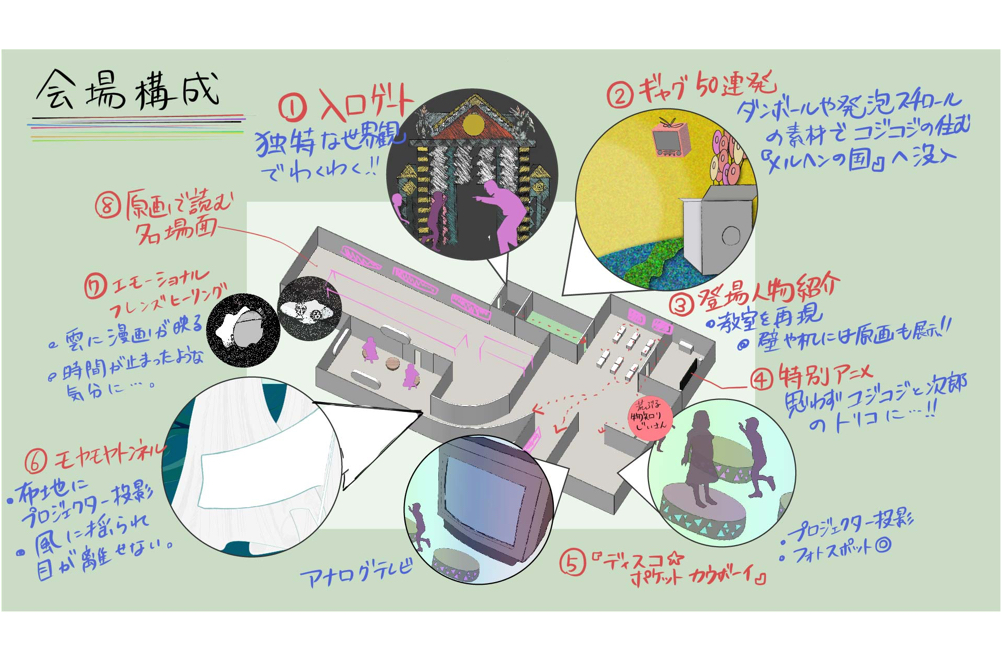

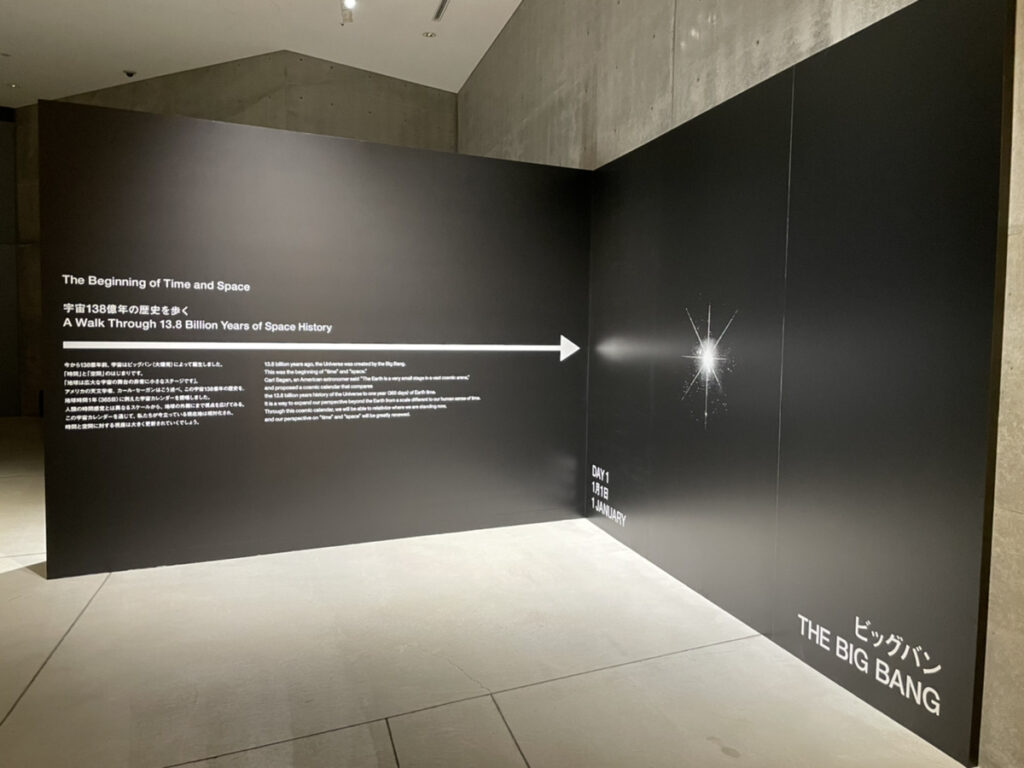

エクスペリエンスデザイン部 プランナーのTです。 【ミライデザイン研究所】とはーーー 空間デザインの領域から一歩外に飛び出し、 考え方やデザインの成り立ちについて考察、予想しアイデアにプラスしていく、そんな企画です。 今回は、2022年4月に東京タワー内にグランドオープンした、 日本最大×東京タワー×esports新体験「RED°TOKYO TOWER」についてお送りいたします。 まず、eスポーツと聞いてみなさんはどんなイメージをお持ちでしょうか。 PCのモニターに向かい、孤独で闘うイメージや難しいイメージを持っている方もまだまだいらっしゃるのではないでしょうか。 最近はVRやARなどの技術がより身近になってきたことや、コロナ禍による在宅での遊び需要が増加したこと、 そして何よりもスマホで気軽にどこでもゲームができるといった、ゲームに触れる機会が増えたように思います。 また、2022年9月に中国の杭州で開催予定であるアジア競技大会では、 eスポーツが初めて正式種目として実施されることが決定しています。 しかし、実は日本の「eスポーツ業界」は海外と比べてまだまだ小さい市場にとどまっており、 2020年のデータでは、世界市場の約1070億円という規模に比べて、国内市場は約67億円です。 (※参考:PR TIMES,「2020年日本eスポーツ市場規模は66.8億円。~ファミ通発表~」 PR TIMES,「eスポーツビジネス最新の世界動向が明らかに!『グローバル eスポーツ&ライブストリーミング マーケットレポート2021』発売」) よって、日本のeスポーツ市場を盛り上げるためにも、単純にまずはしっかりとユーザーを増やすというのも重要なカギになってきます。 そこで、新たなeスポーツカルチャーの発信地にもなりうるRED°TOKYO TOWERには、 大きく分けて次の2つのユーザー層が来場すると考えられます。 1.普段ゲームをやらない、または少ししかしないような「eスポーツ ライト層」 2.eスポーツに関心が高く、ゲームも普段から楽しむ「eスポーツ コアターゲット層」 彼らが求めていることはそれぞれ異なります。 では、RED°TOKYO TOWERでは、どんな工夫を施してそれぞれのターゲットを巻き込もうとしているのか、を今回考察してきました。 1.普段ゲームをやらない、または少ししかしないような「eスポーツ ライト層」 まず、最も重要なのが大半を占めるこのターゲット層に対して「eスポーツってこんな楽しみ方があるんだ」 「こんなに熱狂し夢中になれるものなんだ」などと興味関心につなげることです。 そのためにはそもそものゲームコンテンツや最新技術をしっかりと体験してもらうことが重要です。 よって、この層が東京タワーまでわざわざ足を運び、ゲームを楽しんでもらうまでの「繋がりやきっかけ」を作らなくてはなりません。 さらに、その体験者から次の体験者へと受け継がれていき、広がっていくような流れになればベストです。 その繋がりやきっかけになっているのが「圧倒的な世界観からなる空間」だと感じました。 RED°TOKYO TOWERでは日本ならでは・東京タワーならではの要素を抽出し、他にはない、真似できない空間を作り出しています。 例えば、入り口には布地に映像がマッピングされており、それを潜るという動作が生まれます。 まさに日本の暖簾を思わす空間の区切り方を用いています。 また、次に現れるのはいかにもワープゾーンのような不思議なデジタル空間です。 それは伏見稲荷大社の連なる鳥居のようなモチーフになっており、かなり没入感を生む要素になっています。 内部に入り込むと、無骨なデザインの中に各コンテンツが配置されています。 まさに、東京タワーの中に入り込んだような世界観を作り上げていました。 また、リアルとバーチャルを融合させるかのように映像で空間を色付けていくことを想定した空間になっているとわかります。 また、各コンテンツはしっかりとエリア分けをされており、いわゆる普通のゲームセンターのように ゲームの筐体を回る、ではなく各エリアの世界観を回るような印象を受けました。 さらに、他のグループがプレイしている様子を見ることができるために、 eスポーツで重要な「熱狂」や「応援」からなる楽しさを来場者同士で演出し、共有することが可能になります。 例えばですが、アマチュアのプレイヤー同士で戦っている様子をこのライト層が観戦し、 応援するといった「擬似eスポーツ大会」のようなことが自然にできるのではないでしょうか。 このように、ただ新しいものを並べるのではなく、世界観を作りだし、 さらに気持ちを動かす体験空間になっていることが、他の人に共有したくなる要素として必須です。 そのためには、見た目だけではなくその場で生むべき「行動」までを予測した体験設計が重要だとわかります。 その結果、RED°TOKYO TOWERでは、ライト層が自然と「eスポーツの発信者」になっているという状態を作り出すことができるのです。 (後編に続きます) ・RED° BRAND OFFICIAL WEBSITE:https://red-brand.jp/ ・RED° TOKYO TOWER OFFICIAL WEBSITE:https://tokyotower.red-brand.jp/